感染症の仕組み

感染症とは、細菌やウイルスなど、病原体となる微⽣物が⼈間の体内に侵⼊、増殖することによって引き起こされる病気のことです。

⽬や⼝、⿐などを通じて感染する「接触感染(経⼝感染)」、他⼈の咳やくしゃみを吸い込んで感染する「⾶沫感染」、空気中に漂う病原体を吸い込んで感染する「空気感染」など、その感染ルートはさまざまです。

もともと⼈体には、そのような病原体に対する免疫⼒が備わっているのですが、ストレスや睡眠不⾜、⽣活習慣の乱れなどが要因で 免疫⼒が低下している場合には、病原体の影響を受け、発熱や下痢などを発症する可能性があります。このように体に異変が起こった状態を「感染症」と呼びます。その症状はさまざまで、感染してもほとんど発症せずに終わってしまうものから、発症したら重篤な状態に陥り、死に⾄るものまであります。ここでは、主な感染症について、流⾏する季節や典型的な症状、予防のための対策などを紹介していきます。

<参考⽂献>

『絵でわかる感染症』講談社/岩田健太郎(著)、石川雅之 (イラスト)

『ウイルスと感染症 』ニュートンプレス

『知っておくべき感染症33』西東社/今村顕史(監修)

感染症の原因と

流⾏時期症

インフルエンザについて

インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染によって引き起こされます。インフルエンザウイルスには A型、B型、C型の3種類がありますが、ヒトの間 で流⾏するのはA型とB型です。A型の表⾯には、16種類の⾚⾎球凝集素(HA)と9種類のノイラミニダーゼ(NA)というタンパクが組み合わさって付着しており、その組み合わせの数だけ「亜種」が存在します。近年流⾏したのはA(H1N1)亜型、A(H3N2)亜型(⾹港型)とB型の3種類です。インフルエンザの症状には、せきやのどの痛み、⿐⽔といった、通常のいわゆる⾵邪と似た症状もありますが、インフルエンザの特徴的な症状としては、突然の⾼熱や頭痛、関節痛などがあります。

感染経路

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染している⼈がせきやくしゃみをしたときにインフルエンザウイルスを含んだ唾液を周囲に⾶び散らし、それをほかの⼈が⼝や⿐から吸い込んで感染する場合があります(⾶沫感染)。また、同じく感染している⼈がくしゃみなどをするときに⼝を⼿でおさえ、 その⼿を洗わずにドアノブなどに触れたためにドアノブにインフルエンザウイルスが付着し、それが別の⼈に感染してしまうという場合もあります(接触感染)。

対策

⼀般的な対策として以下のようなものがあります。

外出時にはマスクをする(特に⾃分が感染した可能性のある場合には、他の⼈にうつさないために必ずマスクをする)。

外出から帰宅したときには、うがいと⼿洗いをして、付着しているかもしれないウィルスを洗い流す。

⾶沫感染とは?

⾶沫感染とは、くしゃみやせきなどで空中に⾶び散ったウイルスを吸い込んで感染することで、脅威的な伝染をします。

感染⼒が強いインフルエンザウイルスは⾶沫感染です。

⾝近にかぜをひいている⼈がいなくても、電⾞の中など⼈がたくさんいる場所では、油断は禁物です。

しかし、ウイルスを吸い込んでしまうとすぐに症状が出る、というわけではありません。

ウイルスが細胞内に⼊り込んでしまう前に洗い流すことが重要なのです。

外出先から帰ったときは、まずうがいをし、のどの粘膜についたウイルスを洗い流しましょう。

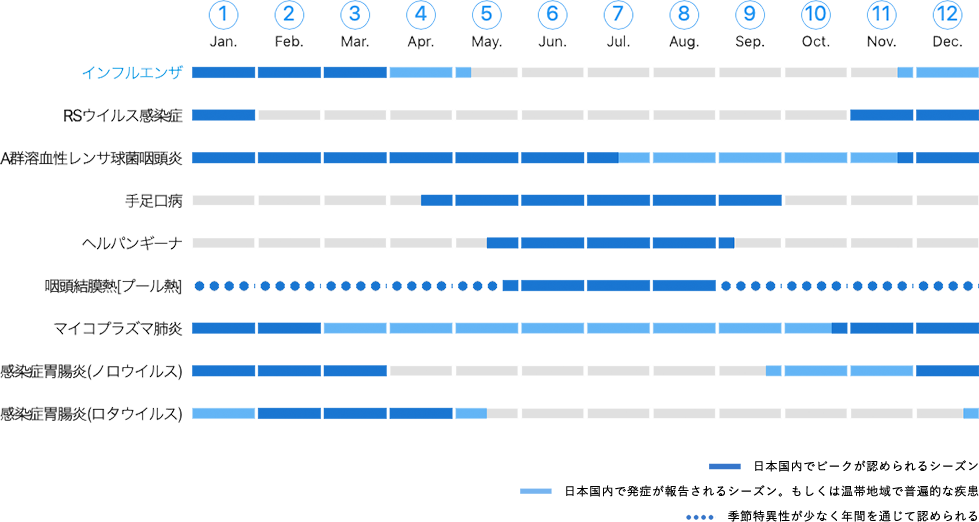

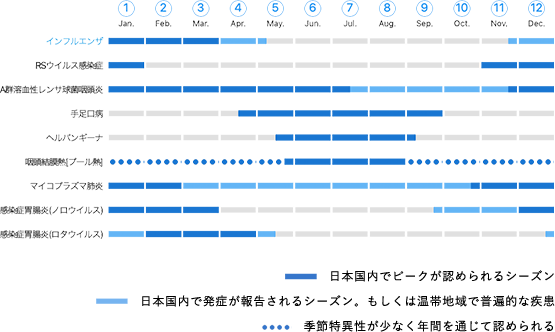

感染症が流⾏する時期 (感染症カレンダー)

11⽉下旬頃から始まり、1⽉~3⽉をピークに 4⽉~5⽉にかけて減少します。

「疾患名で探す感染症の情報」{ 国立感染症研究所 }(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases.html)

※出典の記載方法は、国立感染症研究所ホームページ利用規約に基づく